发布时间: 2019-11-04 10:29

七十年来,在自治区党委和政府的坚强领导下,全区各族人民同心同德、团结拼搏,推动经济和社会发展取得了令人瞩目的辉煌成就,实现了历史性的跨越。改革开放以来,全区经济快速发展、综合实力显著增强、社会各项事业稳步发展、人民生活得到了极大改善。服务业作为衡量一个地区经济与社会发展水平的重要标志,也发生了翻天覆地的变化。特别是党的十八大以来,服务业在国民经济中的地位和作用日益显著,成为宁夏经济发展中增长较快,吸纳新增劳动力最多,贡献率逐步提高的产业。服务业发展、壮大、繁荣的光辉历程也成为新中国成立以来宁夏艰苦创业、锐意进取、蓬勃发展的最好见证。

一、服务业发展历程

服务业是国民经济的重要组成部分,加快发展服务业是经济发展的一项重大而紧迫的战略任务,是转变经济发展方式和调整经济结构,改善民生和促进社会和谐稳定的重要途径。纵观新中国成立以来宁夏服务业发展历程,大体分为两个时期:

(一)服务业发展萌芽期(1958-1978年)。新中国成立初期,宁夏经济发展主要以注重物质性生产建设为主,经济发展中重生产、轻流通,服务业主要以商业零售、餐饮等传统产业为主,服务业增长较为缓慢,比重偏低,服务业发展基础薄弱。1949年新中国成立之初,服务业增加值仅有0.14亿元,经历20多年的发展,1978年服务业增加值达到3.33亿元,年均增长11.4%,低于同期地区生产总值年均增速0.7个百分点,低于同期第二产业年均增速9.4个百分点。三次产业增加值结构由1949年的84.1:3.5:12.4调整为1978年的23.6:50.8:25.6,第二产业增加值比重上升最快,占到全区增加值五成以上,第三产业发展缓慢,20年间增加值所占比重上升13.2个百分点。

(二)服务业发展增长期(1979年至今)。改革开放以来,宁夏在进行基础建设的同时,安排大量资金用于服务业项目建设,服务业向开放式外向型转变。在国家产业政策的指导下,第三产业取得了长足发展,成为三次产业中发展最快的产业。“十五”时期,宁夏第三产业累计完成投资1375.68亿元,相当于1958-2000年第三产业投资总和的2.9倍,比“九五”时期增长了3.3倍。2012-2017年完成第三产业投资9889.75亿元,占七十年投资总额的近七成,相当于新中国成立以来至2011年第三产业投资总和的2.3倍。第一、二、三产业投资比例由1978年的7:73:20转变为2017年5.9:36.0:58.1,服务业投资所占比重超过第一产业与第二产业之和。

改革开放以来,宁夏服务业的发展经历三个阶段:

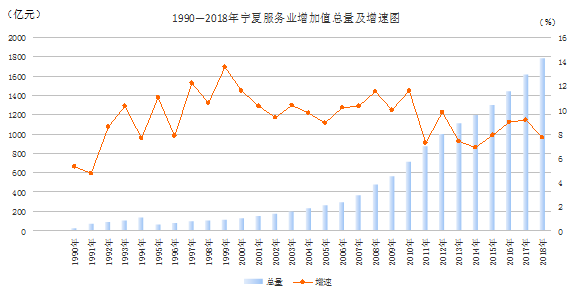

1.开启增长阶段(1979-1991年)。随着改革开放的不断深入,宁夏服务业进入快速发展阶段,交通运输、批发零售贸易餐饮等传统服务业稳步发展。1985年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》把“加快发展为生产和生活服务的服务业,逐步改变服务业同第一、第二产业比例相协调的状况”列为经济建设战略布局的“第四条方针”,这一阶段服务业增加值增长速度高,除个别年份外,服务业增加值增速始终高于地区生产总值增速,1982和1985年服务业增速高达20%以上,1978-1991年均增速达11.9%,比地区生产总值年均增速高3个百分点,比第一产业年均增速高5.1个百分点,比第二产业年均增速高4个百分点。与此同时,服务业占地区生产总值比重得到显著提高,于1984年首次超过30%。这一时期服务业主要靠传统服务业的带动,结构改善不大。宁夏服务业增加值由1979年的3.58亿元增加到1991年的26.1亿元,服务业增加值占地区生产总值的比重由1979年的25%上升到1991年的36.4%,提高了11.4个百分点。

2.加快发展阶段(1992-2011年)。1992年,中共中央、国务院作出《关于加快发展第三产业的决定》,提出“为了抓住当前有利时机,加快改革开放步伐,集中精力把经济建设搞上去,必须使第三产业有一个全面、快速的发展”。此后,中共中央、国务院多次出台的与发展服务业或服务业有关的文件都是在此基础上做出的。在这一决定的带动下,服务业加快了改革调整的步伐,这一时期服务业发展增长速度先降后升,占地区生产总值的比重在徘徊中逐步上升,并于1997年首次突破40%,同时,批发零售等传统服务业比重有所下降。

3.结构改善阶段(2012年至今)。党的十八大以来,随着供给侧结构性改革有力推进,经济结构调整和产业升级步伐不断加快,经济稳中向好态势不断巩固,经济持续发展新动能不断积聚,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,人民获得感、幸福感明显增强。服务业在转型升级、动能转换、促进就业、拉动消费、改善民生等方面发挥了重要作用,成为拉动经济增长的主动力和新引擎,有力地推动了全区经济社会平稳健康发展,整体呈现出总量稳步提高、增长速度平稳,结构不断优化,新兴服务业发展良好的态势,全区服务业发展进入了崭新的历史时期。2012-2018年服务业增加值年均增长8.3%,占地区生产总值的比重从2012年的42.3%上升到2018年的47.9%,2018年超过第二产业3.4个百分点,产业结构进一步调整优化,经济运行质量进一步提高。

二、服务业规模不断扩大,现代服务业提速发展

党的十八大报告提出推动服务业特别是现代服务业发展壮大,近年来国务院陆续出台了家庭、养老、健康、医疗、旅游、文化创意、公共服务等生活性服务业和云计算、展览业、物流业、电子商务、服务贸易、服务外包、科技服务、民营银行、现代保险服务业等生产性服务业发展指导意见和政策措施,自治区党委和政府也结合宁夏实际出台了相关贯彻落实方案,并不断完善政策体系,强化扶持措施,加快简政放权、优化发展环境,为加快宁夏服务业发展提供了政策支持、创造了有利条件,包括农林牧渔服务、金融保险、房地产、社会服务、科研和技术服务等众多行业在内的服务业蓬勃发展,进一步推动全区经济和社会事业健康稳步发展。同时,经济发展和人民生活水平的提高,又为服务业的发展奠定了坚实的基础。

(一)服务业蓬勃发展

1.服务业总量不断攀升。1949年,宁夏服务业增加值只有0.14亿元,1978年服务业增加值也不足4亿元,1998年突破百亿大关达到101.58亿元,2013年突破千亿大关达到1109.73亿元,2018年全区服务业增加值达到1775.07亿元。“十五”期间,全区服务业开始步入稳步发展的轨道,增加值由2001年的151.89亿元稳步增加到2005年的259.49亿元,年均增速达到9.7%;进入“十一五”时期,全区服务业发展到了一个新的高度,增加值由2006年的294.78亿元快速增加到2010年的711.83亿元,年均增速达到10.7%,是改革开放以来服务业增加值提升最快的五年。“十二五”时期,服务业增加值由2011年的872.95亿元稳步增加到2015年的1297.87亿元,年均增速7.9%,进入调整改善时期。2018年,全区服务业增加值是1978年的533倍,70年年均增速10.8%,高于地区生产总值年均增速1.2个百分点。

2.服务业比重明显提高。从三次产业结构来看,新中国成立初期,全区三次产业构成是“一、三、二”模式,属典型农业经济模式,农牧业占绝对主导地位。随着改革开放的逐步深化,全区产业结构调整优化为“二三一”模式。党的十八大以来,我区加快产业结构调整步伐,大力推动服务业重点领域发展,加快实施制造业产业升级,推动工业化和信息化融合,全区三次产业发展协调性增强,产业升级步伐不断加快,有力支撑了经济持续健康发展。2018年,全区第三产业增加值所占比重47.9%,为70年来最高值,三次产业结构为7.6:44.5:47.9,第一产业比重比2012年下降了0.4个百分点,第二产业比重下降了5.2百分点,第三产业比重上升了5.6个百分点,三次产业结构趋于合理优化。

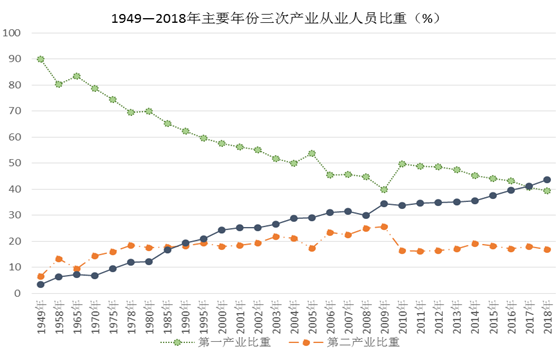

3.吸纳劳动力就业作用凸显。随着产业结构优化升级以及产业发展提质增效,全区就业结构也得到了不断优化和改善,服务业从业人员大幅增长。1949年,宁夏全部从业人员中,第一产业从业人员占90%,第三产业从业人员仅有1.5万人,仅占3.4%。随着改革开放的不断推进,工业化和城市化步伐逐步加快,以及改革开放40年来产业结构的调整升级和国有企业改革、改制,第一、二产业转移出来大批富余劳动力,加之人口自然增长,新成长的劳动力大量增加,服务业快速发展等因素,为城乡就业提供了更加广阔的空间。劳动力由第一产业向第二、三产业快速转移,服务业从业人员增势迅猛。全区服务业从业人员由1978年的16.2万人增加到2018年的166万人,服务业新吸纳劳动力149.8万人,年均增长6.1%,高于全区从业人员年均增速3.5个百分点,高于第一产业和第二产业4.9个和3.6个百分点,平均每年增加就业岗位3.7万个,远高于第二产业每年增加1万个左右的水平。服务业从业人员占全社会从业人员的比重由1978年的11.9%大幅提高到2018年的43.6%,提高了31.7个百分点。服务业从业人员所占比重继1987年首次超过第二产业后继续大幅提升,2018年高于第二产业26.6个百分点。服务业成为吸纳就业人员发展最快的产业和劳动力就业的主渠道之一,在为顺利实施产业结构调整和国有企业改革,减轻社会就业压力,推进城乡一体化建设等方面,发挥了重要作用。

4.服务业成为税收主要来源。随着服务业规模的不断扩大,经济效益也在不断提高,服务业提供的税收越来越成为全区税收增长的重要源泉。2017年,全区服务业完成各项税收242.88亿元,占全部税收比重达42.5%。其中,房地产、金融、批发和零售业占服务业税收比重分别达到22.8%、21%、22.4%。自2012年营改增试点以来,服务业减税取得一定成效。2017年,全区服务业百元增加值平均税负13.7元,比2012年下降3.7元。

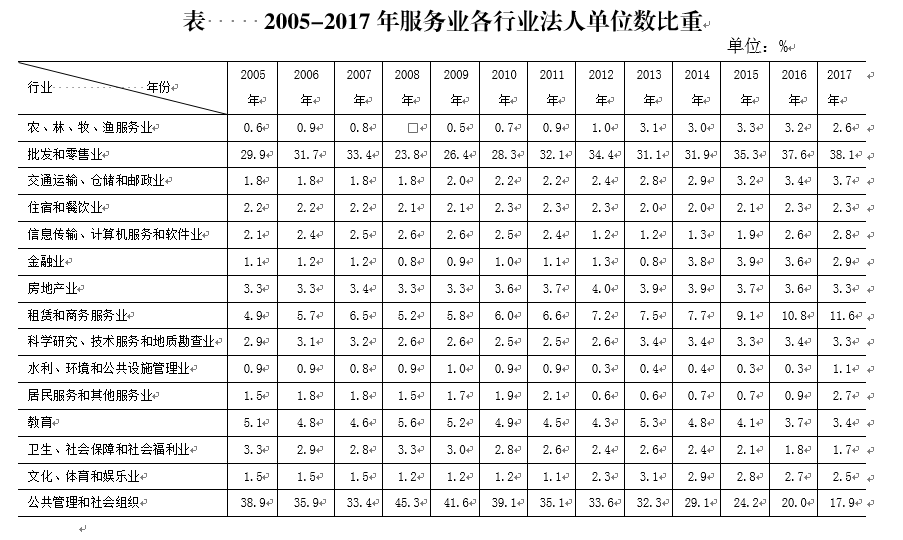

5.服务业市场主体不断扩大。2005年到2017年,服务业法人单位从2.15万个增加到6.3万个,增长了1.9倍。2018年,工商新登记注册的企业日均200家,其中近80%都是服务业企业,服务业已经成为新增市场主体的主力军。近年来,市场较为激烈的信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业以及租赁和商务服务业法人单位数量增长较快,占整个服务业的比重都有较大幅度的增加,而随着事业单位改革的推进,公共管理和社会组织的比重有所下降。

6.规模以上服务业发展逐步壮大。2013年,宁夏有规模以上服务业企业316家,2017年增加到475家。2017年,全区规模以上服务业企业实现营业收入248.81亿元,是2013年的1.5倍,年均增长9.8%;资产总计1173.58亿元,是2013年的3.5倍,年均增长36.3%;税收收入9.8亿元,是2013年的1.96倍,年均增长18.3%;应付职工酬薪56.19亿元,是2013年的1.6倍,年均增长12.1%。规模以上服务业企业规模不断扩大,年营业收入亿元以上企业56家,5000万元以上企业100家,比2013年分别增加16家和29家。

(二)现代服务业提速发展

改革开放以来,宁夏服务业保持较快发展速度的同时,其内部结构明显改善,服务业结构转换与升级正在加快,逐步由过去以交通运输仓储和邮政业、批发零售贸易餐饮业等传统服务业为主,发展为与现代服务业等新兴行业齐头并进的发展格局。文化、旅游、教育培训、医疗卫生、体育、会展、中介服务等潜力大的新兴服务业发展迅速。金融保险、计算机服务和软件业等与现代发展相适应的新兴服务业行业蓬勃发展。

1.金融业稳步健康发展。改革开放以来,宁夏主动融入全国和世界发展大格局,打“开放牌”、走“开放路”,使金融业焕发出了勃勃生机。2018年,金融保险业实现增加值333.24亿元,与1978年相比,年均增长10%。“十二五”期间,全区社会融资规模累计增加3244.2亿元,其中,人民币贷款余额从2398.7亿元增加到5117.8亿元,年均增长16.2%。保险业原保费收入达到103.3亿元,首次突破百亿元大关;累计赔付支出122.3亿元;为全社会提供的风险保障由不足0.8万亿元,增加到4.2万亿元。“十二五”期间,全区共引进和组建各类金融机构46家。其中,引进浦发银行等全国性股份制商业银行4家,中泰证券等证券公司27家,国寿财险等保险公司省级分公司4家。截至2018年,全区共有上市公司13家,总股本103.00亿股,总市值466.20亿元。其中,流通市值320.13亿元。发行债券种类从企业债等较为单一的品种,发展到政府债、企业债、金融债、中小企业私募债、中期票据、项目收益债等多种债券,多层次资本市场体系逐步形成。

2.电子商务规模持续扩大。党的十八大以来,随着“互联网+流通”的深度融合,传统商贸流通业转型升级步伐加快,电子商务进入黄金发展期。2018年,全区网上零售额按卖家所在地分,实现零售额85.4亿元,增长40.5%,其中,实物商品零售额38.4亿元,增长47.7%;按买家所在地分,实现零售额322.0亿元,增长27.3%。在电子商务带动下,快递业快速成长。2018年,全区实现邮政业务总量17.8亿元,是2013年的3.8倍。其中,快递业务量6771.3万件,是2013年的7倍;快递业务收入8.1亿元,是2013年的3.5倍。

3.信息服务业快速发展。党的十八大以来的五年是互联网技术与各行业加速融合,互联网经济爆发式增长的五年。2018年,全区互联网宽带接入用户217.02万户,比2012年增加156.11万户;全区电话用户总数936.43万户,比2012年增加226.03万户;移动电话用户881.03万户,比2012年增加275.59万户,信息基础设施进一步增强,带动互联网行业迅猛发展。以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术加速孕育、蓬勃兴起,互联网成为创新驱动发展的先导力量。党的十八大以来,全区互联网行业保持高速增长态势。规模以上互联网和相关服务、软件信息技术服务业企业营业收入达到48.79亿元,与2012年相比,年均增长24.1%,比规模以上服务业高14.3个百分点。

4.科技服务业不断成长。党的十八大以来,宁夏科技研发投入稳步提升,创新水平也有了很大提高。2018年,全区R&D经费投入45.58亿元,是2012年的2.5倍,年均增长16.5%。全区R&D经费投入强度为1.2%,比2012年提高0.5个百分点,是“十二五”以来R&D经费投入强度增幅最高的年份。经过多年发展,创业创新服务体系也逐步形成,2018年末,全区已拥有国家级工程技术研究中心3个,自治区级工程技术研究中心49个;国家重点实验室3个,自治区级重点实验室33个,国家级企业(集团)技术中心(含分中心)13个,自治区级企业(集团)技术中心68个;自治区级产业技术协同创新中心5个,临床医学研究中心20个,自治区技术创新中心174个。2017年,全区规模以上科学研究和技术服务业营业收入29.40亿元,是2013年的1.8倍,年均增速为24.6%,比规模以上服务业高14.8个百分点。

(三)幸福产业迈上新台阶

1.全域旅游全面开启,影响力逐步扩大。改革开放以来,宁夏旅游业实现了从无到有、从小到大的历史性转变,特别是“十二五”期间,产业规模快速增长,市场主体不断丰富,旅游业取得了长足的发展。“十二五”时期,宁夏以“两山一河、两沙一岭、两文一景”九大特色旅游精品为依托,构建了互为联通、互为补充的旅游产品体系,逐步完善“黄河文化”“西夏探秘”“红色之旅”“塞上江南”“大漠风光”“丝路古韵”等旅游产品体系建设。2016年9月,继海南之后,宁夏成为全国第二个省级全域旅游示范区创建单位。面对新的机遇,宁夏把全境作为一个“大景区”来规划,提出“有一个景区叫宁夏”的营销口号,抓住“一带一路”建设机遇,加快推进全域旅游战略。自治区第十二次党代会提出,加快全域旅游示范区建设,把旅游业融入经济社会发展全局,推进旅游向全景全业全时全民的全域旅游转变,打造西部独具特色的旅游目的地。2018年,全区共有A级景区总数达到81家。其中,5A级景区4家,4A级景区19家,3A级景区35家,2A级景区21家。2018年,全区有旅行社152家。其中,出境组团社26家、国内社126家。

2.文化产业繁荣发展,体育产业蓄势发力。党的十八大以来,宁夏文化产业积极适应新常态,深化文化体制改革,推进文化产业转型升级,文化产业得到了长足的进步和发展。2017年,全区文化及相关产业增加值81.45亿元,比2016年增长9.5%,占地区生产总值的比重为2.4%。2013-2017年,广播、电视、电影和影视录音制作业,文化艺术业,娱乐业发展势头强劲,规模以上企业营业收入年均增长分别为62.1%、81.8%和76.6%。2018年末,全区文化系统共有艺术表演团体14个,博物馆75个。全区共有公共图书馆27个,文化馆27个,档案馆27个。有线广播电视在册用户数105.7万户,其中,有线数字电视在册用户104.58万户。全区广播节目综合人口覆盖率为98.98%;电视节目综合人口覆盖率为99.79%。全区出版各类报纸14种,出版期刊37种,出版图书3303种。体育产业全面发展,“十二五”期间,宁夏体育彩票累计销售38亿元,筹集公益金8.9亿元,占宁夏体彩启动上市发行以来总量的65.9%,是“十一五”期间销量的2.3倍。休闲健身服务业内容不断丰富,体育竞赛表演市场的品牌影响力明显提升,体育培训市场逐步扩大,体育产业与其他业态日趋融合发展。

3.教育投入稳步增长,各类教育全面发展。通过实施中小学校舍安全工程、农村初中校舍改造工程、普通高中改造工程等一系列教育重点项目,普通中小学办学条件全面改善,D级危房全部消除,生均校舍面积达到国家标准。基础教育、职业教育、高等教育、民办教育经费保障机制逐步完善,从学前教育到高等教育的学生资助体系基本建立,教育投入保障能力明显提升。截至2018年底,全区各级各类学校3456所,教职工106891人。学前教育毛入园率达到81.46%,高中阶段毛入学率达到93%,高等教育毛入学率提升到43.95%,均超过全国平均水平;建成的西部地区最大的职业教育园区,基本建成职业教育骨干办学体系;在国家基础教育质量抽样监测中,宁夏艺术、语文教育等9项指标位居全国前三名。

4.健康养老等社会保障事业快速发展。党的十八大以来,规模以上卫生、居民服务、教育企业营业收入年均增长64%、60.7%和64.2%。全区健康、养老领域相关硬件设施、专业人员、服务质量大幅提升,2018年末,全区卫生机构、医疗卫生机构床位、卫生技术人员的数量分别为4451个、41005万张和5.3万人,是2012年的1.1倍、1.5倍和1.5倍。社会保障水平进一步提升,2017年末全区城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险参保人数分别为205.91万人和123.46万人。

回首过去,70年来宁夏服务业发展成就瞩目。展望未来,宁夏正处于转型发展,全面建成小康社会的关键时期。宁夏服务业要坚持新发展理念,顺应消费结构升级换代、消费需求多元化发展趋势,推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,推进生活型服务业向精细化、标准化、品质化、便利化转变,促进服务业规模扩大、结构优化、层次提升,为与全国同步建成全面小康社会,为“建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦”提供坚实支撑。

附件下载: